「思わず触れてみたくなる」。そう感じさせる繊細な羽根のライン、生命力みなぎる動物たち。春日さんの手から生まれる沈金作品は、受け継がれてきた技法とモダンな感性が織りなす独自の世界を築き、ヨーロッパのコンクールでも高い評価を受けている。

伝統工芸の世界で活躍する春日さんの制作場所は、意外にも八王子市内のコワーキングスペースだ。

やり直しの利かない緊張感の中で、輪島塗の板や漆器にノミを当て、彫り進める。異色の環境で育まれる新しい沈金作品について、創作に込める想いを聞いた。

沈金とは

八王子に生まれ育った春日さんは都内の高校を卒業後、石川県立輪島漆芸技術研修所へ進学。卒業後は八王子に戻り、沈金の制作に携わっている。

異文化が交差する創作空間

ガリガリガリ。コワーキングスペースを行き交う人の声や、キーボードをたたく音に交じり、春日さんがノミを走らせる音が耳にとまる。

コワーキングスペースで制作を行う理由は、「誰かが集中している空気に触れることで、自分を高められる」から。伝統工芸というと職人が静かな工房にこもって黙々と制作する姿を思い描きがちだった筆者にとって、この光景は驚きだった。デッサンから図案、そして実際の彫りまで、ほとんどの工程をコワーキングスペースで行う春日さん。ただし、金粉を漆で接着する色入れだけは自宅での作業だ。漆工芸に不可欠なシメ風呂(室ともいう)はタンスの引き出しで代用する。

現在手がける龍の作品についても語ってくれた。空想上の生き物ということで、まずは特徴の研究から。「図案を描いては写真に収め、数日置いて見返します。そうすると制作時には見えなかった不協和が浮かび上がってくるんです」。ときには写真を逆さまにして新たな視点を得ることもある。図案を完成させるまでに、10枚もの試作を重ねた。

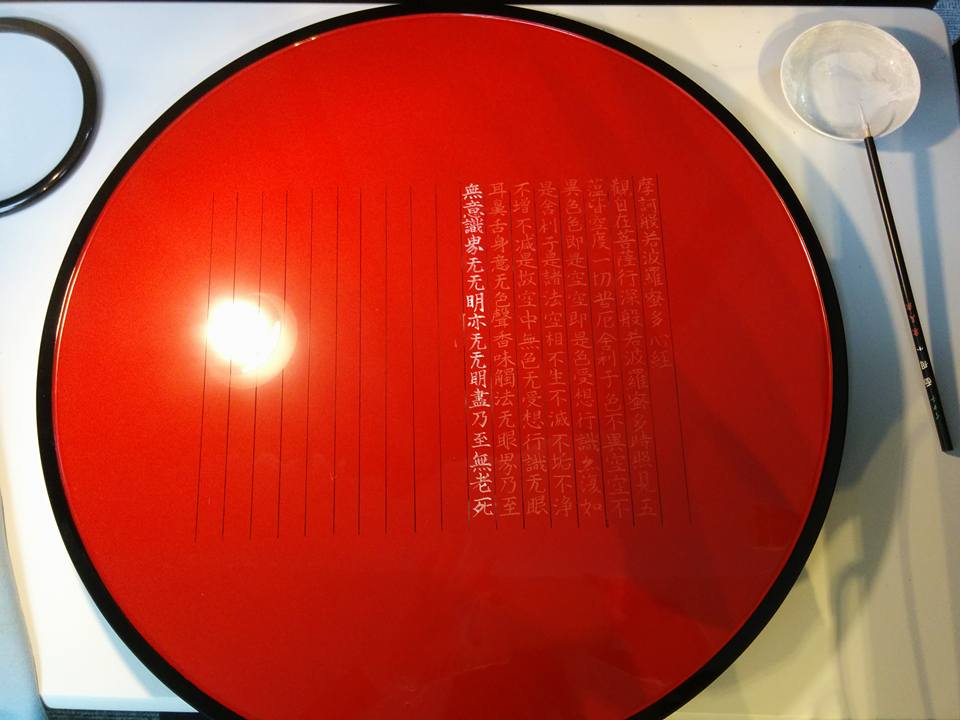

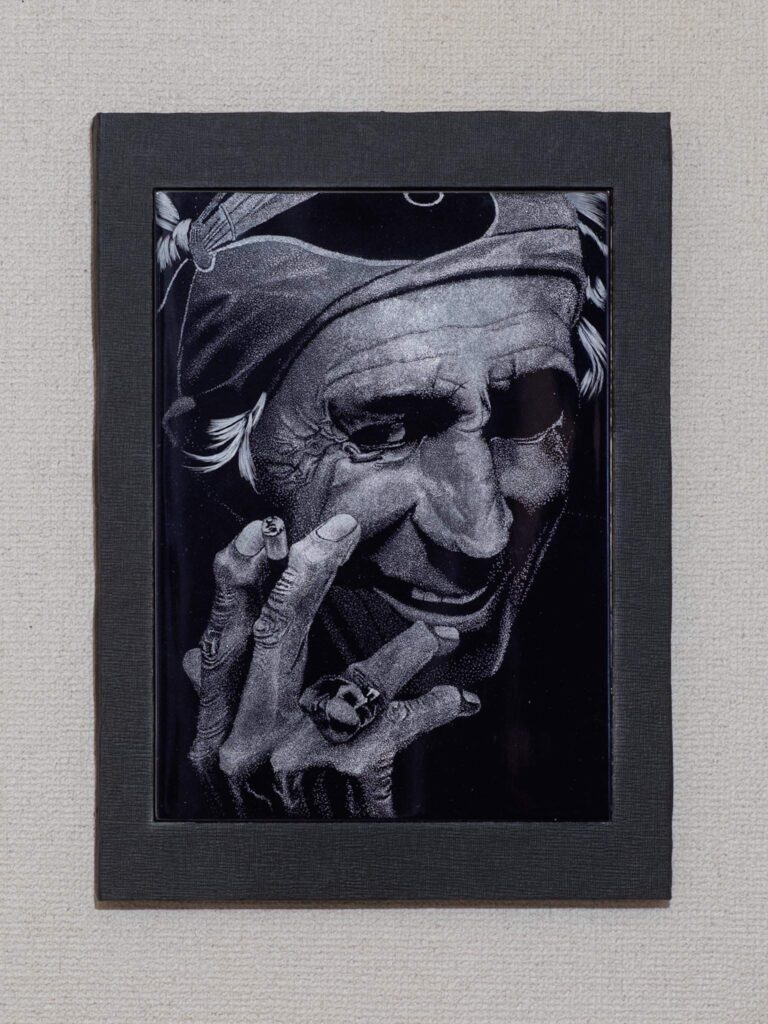

沈金の制作では、構想から完成まで、ときとして数年かかることもある。大作をノミで彫っていく際には、独自の精神状態を保つ。《般若心経》《A MAN》といった大作に取り組んだ際は、「ノミを握る手の感覚を一定に保つため、常に作品との対話を続けていた」。帰宅後もなお、食事中や入浴の合間にさえ、作品への意識を手放さない。そうすることで、翌日にノミを握ったときでも手の感覚が変わることなく再び彫り進めることができる。

コワーキングスペースでの異業種との出会いは、春日さんの表現世界を大きく広げることとなった。特にIT業界の人々との交流は、新たな可能性を開いた。「IT業界の方々の発想は、私の想像の領域を超えていたんです」と春日さんは語る。

転機となったのは、ある日コワーキングスペースの仲間から投げかけられた一言だった。「プラスチックに沈金をすることは可能でしょうか」。この素朴な問いかけが、新たな創作の可能性を切りひらいた。パソコンでの設計図の作成からレーザーカッターで図案を彫るところまで、コワーキングスペースの仲間たちが協力してくれた。幾度もの試行錯誤の末、アクリル板に図案を刻み、そこに春日さんの手によって色入れする(金粉を接着する)という革新的な技法を確立。伝統の技と現代の技術を掛け合わせ、沈金を施したキーホルダーという新たな商品が誕生した。